Samstag, 19.03. bis Montag, den 28.03.2022

Mittelmeer wir kommen, schreibe ich am Ende des letzten Blogbeitrags und wecke damit eindeutig böse Geister. Sie werden dem schlechten Ruf, den das Mittelmeer unter Seglern hat, mehr als gerecht, übertreffen ihn eher noch und zeigen uns die kommenden Tage, mit welchem Charakter wir es hier zu tun bekommen.

So wird die folgende Nacht bereits sehr unruhig. Es steht eine Menge Wind, draußen in der Straße von Gibraltar, und erzeugt so selbst im geschützten Hafen genügend Schwell, dass sich der Clipper unruhig alle paar Sekunden heftig in seine Leinen wirft. Diese quittieren das hörbar reckend, knirschend und ächzen in ihren Knoten auf den Klampen, wo sie belegt sind. Nach einer grauenhaften geräuschvollen Nacht versuchen wir zerknittert in den Tag und den vor uns liegenden Törn zu finden.

Die Abfahrt war für 6 Uhr geplant, vielleicht auch früher. Jetzt sind wir aber so langsam, dass wir entgegen unserer Planung erst um 8 Uhr abfahrbereit sind. Das gibt mir die Chance, noch mal an der Tankstelle vorbeizufahren und günstig Treibstoff zu bunkern, auch wenn es nur 40 Liter werden. Bei einem Preis von 1,36 EUR lohnt sich das in diesen Tagen.

Wir fahren los und bekommen genau den vorhergesagten Wind, mit dem wir mit 50 Grad zum Wind leicht gegenan gehen, der mit 20–25 Knoten aus Ost-Süd-Ost kommt. Leider schralt er dann, ebenfalls wie vorhergesagt, immer weiter nach Osten. Er kommt also immer ungünstiger von vorne, sodass wir die Höhe nicht bei der Geschwindigkeit halten können, die ich gerne hätte, um heute noch anzukommen. Wir haben auch nicht unendlich Zeit, da der Wind in der kommenden Nacht an Giftigkeit deutlich zunehmen wird. Das macht mich zwar nicht nervös, aber ich bin mir dessen bewusst und so trimme und zupfe ich an den Segeln, probiere aus und werde missmutig. Es passiert mir, dass ich den Bug wechsel, deutlich höher an den Wind komme als vorher, wieder zurück auf den alten Bug gehe und nun ebenfalls höher komme, ohne wirklich was geändert zu haben. Ich akzeptiere das auch ohne logische Erklärung, solange es funktioniert.

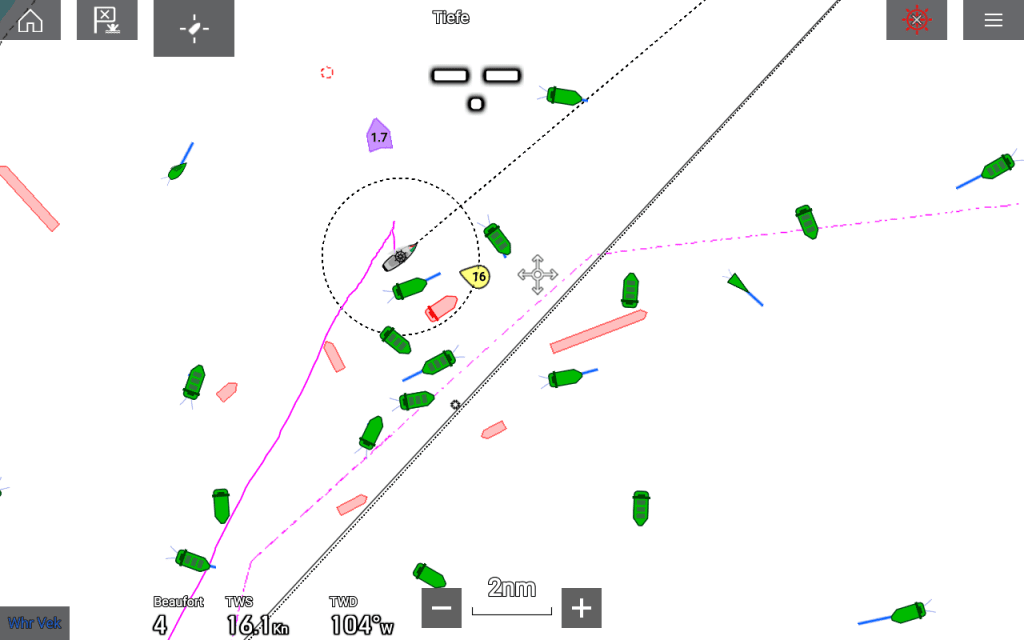

Der Weg führt uns an vielen Tankern entlang, die hier driftend auf irgendetwas warten. Ich vermute, die stehen Schlange, um ihr Rohöl in der CEPSA-Raffinerie Gibraltar-San Roque loswerden zu können, weiß es aber nicht genau. Kanal 16 ist voll von Koordination derer untereinander, wer driftet, wer Fahrt aufnimmt und wer die Geschwindigkeit gerade reduziert. Immerhin setzten diese riesigen Dinger mit bis zu 2 Knoten seitwärts, während sie da so ohne Antrieb herumliegen.

Für mich ist das etwas heikel, da ich natürlich nicht weiß, wer von denen wann wieder zum Leben erwacht und beginnt Fahrt zu machen, während ich ihnen doch sehr nahekomme. Immerhin liegen einige von ihnen in meinem Weg und ich will jetzt auch nicht viel große Bögen um die herum fahren. Sie sehen mich ja schon.

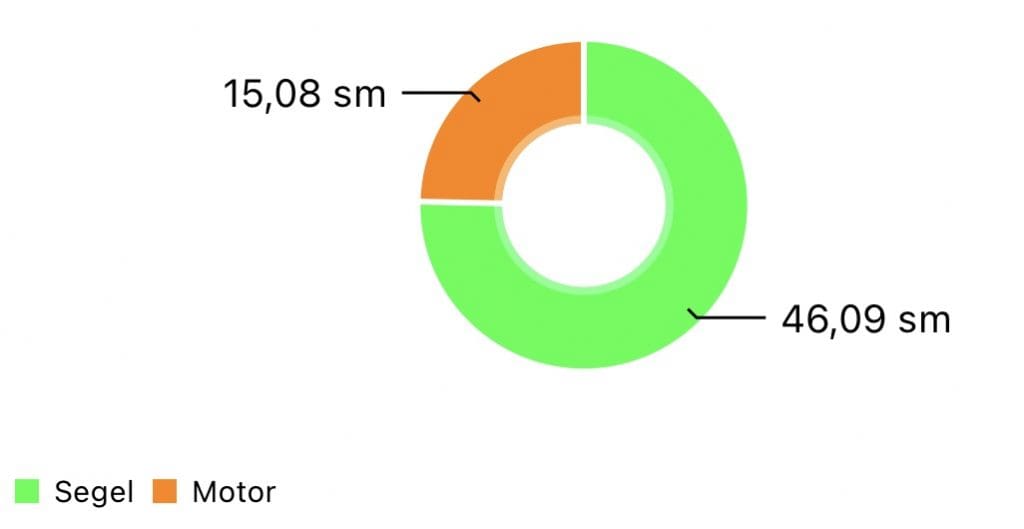

So geht es bei 4–5 Knoten dahin. Wir kommen Marbella immer näher. Wäre das unser Ziel, würden wir bei dem Wind eine Punktlandung machen. Wir müssen aber weiter, nach Benalmádena. Es hilft nichts, ich nehme die Maschine und schummle mich immerhin drei Stunden Richtung Osten und dem Wind entgegen, bevor wir per Segel weiter nach Norden fahren können.

Die Sonne geht unter. Alle sind wohlauf, aber wir haben auch genug. Das Kämpfen um Höhe zum Wind ist anstrengend und es drückt mich etwas, dass es doch nicht ohne den langen Einsatz des Motors ging.

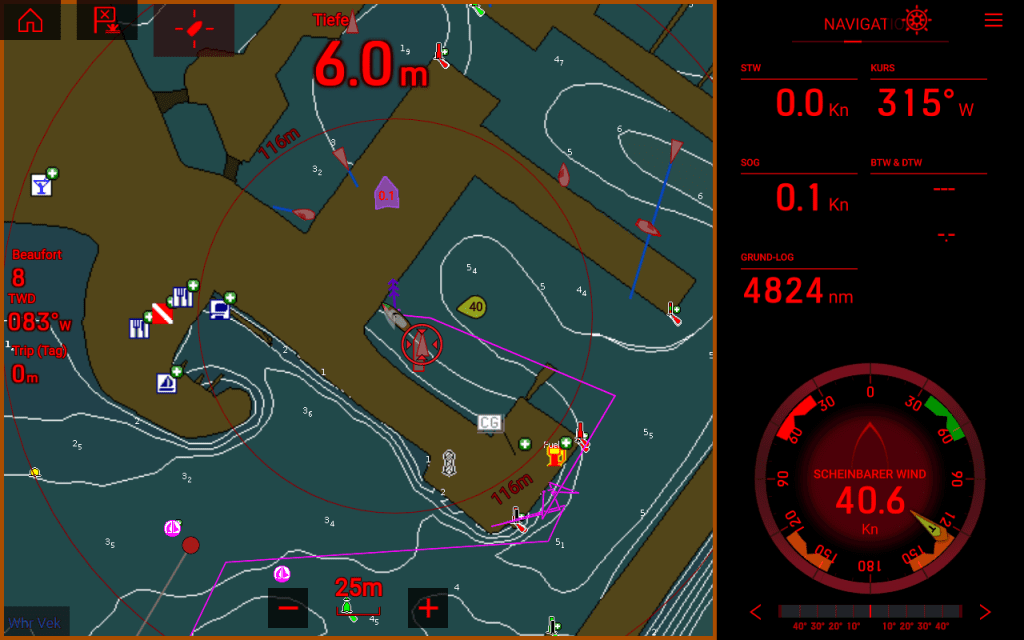

Gegen 23 Uhr wird die Ankunft dann etwas haarig. Wir haben mittlerweile 1,5-2 Meter Welle, gute 20 Knoten Wind und die Situation vor der Hafeneinfahrt sieht kompliziert aus. Es gibt dort eine Untiefe, die ich umgehen muss. Ich entschließe mich, den Weg zwischen Hafenmauer und der, die Untiefe markierenden Kardinaltonne, zu nehmen, so wie in der Karte eingezeichnet.

Mit beherztem Maschineneinsatz geht es um die Ecke und wir sind erst mal hinter der Mauer, die uns vor dem direkten Einfluss der anrollenden Wellen schützt. Am Morgen gehen diese bereits dermaßen hoch und brechen, dass eine sehr viel spätere Ankunft vielleicht nicht mehr geklappt hätte.

Ich identifiziere den Rezeptionssteg, auf dem hier 15 Knoten auflandiger Wind stehen. Na, das wird lustig. Zwei Marinero kommen mit dem Auto angefahren, um beim Anleger zu unterstützen. Ich drehe eine Extrarunde, wir sind noch nicht klar mit den Leinen und den Fendern. Dann beginnt der Anlauf und ich bringe den Clipper etwa einen halben Meter querab zur Kaimauer zum Stehen, was immer noch zu viel ist. Der Wind drückt uns gegen die Pier und alles Abdrücken verhindert nicht, dass wir mit unserer Scheuerleiste gegen die Stahlwand knallen. Nicht schön, aber es gab keine Schäden. Man eröffnet uns, dass wir zwar durch unsere Reservierung erwartet werden, aber erst morgen früh weiter in den Hafen können, wenn wir uns im Hafenbüro gemeldet haben. Die Nacht sollen wir an Ort und Stelle bleiben und uns gut abfendern.

Ich bin ehrlich beeindruckt. Mich jetzt bei diesem Wind in der Dunkelheit und ohne Bruch weiter durch einen unbekannten Hafen zu bewegen, erscheint mir zwar ebenfalls unvernünftig. Aber die Aussicht, dass wir die Nacht an Ort und Stelle bleiben werden, lässt unser beider Stimmung auf einen Tiefpunkt fallen. Hier in der Hafeneinfahrt ist das Wasser noch sehr bewegt, der Wind heult und beide werfen das Boot ständig mit Wucht gegen die Kaimauer. Ein Zustand, den ich eben noch für einen möglichst kurzen Zeitraum als gerade noch so akzeptabel erachtete, soll nun für den Rest der Nacht dauerhaft gelten.

Filip stellt hierauf alles infrage. Das Boot liegt da, wie wir es festgebunden hatten und wir stehen daneben und tun uns mit der Situation schwer.

Wir haben die letzte Nacht noch in den Knochen und sehen uns nun einer weiteren gegenüber, die alles in den Schatten stellt, was wir bis hierher erlebt hatten. Es hilft nichts, es gibt aus der Situation keinen Ausweg. Noch nicht mal ein kurzfristig gebuchtes Hotel erscheint als Lösung dienlich, ich kann das Boot nicht allein leiden lassen, während die Elemente es hier vielleicht zu Kleinholz malen.

Wir versuchen uns irgendwie mit dem Schicksal zu arrangieren, bringen alle Fender aus, die wir haben und versuchen zu schlafen. Auf mehr als eine Stunde dürfte es aber keiner von uns gebracht haben. Immer wieder versuche ich Linderung herbeizuführen, indem ich die Leinen mal verlängere, mal verkürze. Sie müssen sehr lang bleiben und dem Boot die Möglichkeit zur Bewegung lassen. Alles andere wird unerträglich, wie sich herausstellt.

Gegen morgen wechselt das Geräusch der gequälten Fender in ein schrilles Kreischen von Gummi. Ich gehe davon aus, dass die Dinger nun einfach geplatzt sind, nachdem sie 6 Stunden lang das volle Gewicht des Bootes abfendern mussten, das sich wieder und wieder, von Wind und Welle getrieben, gegen die Mauer werfen musste. Tatsächlich hat der Wind aber so viel Wasser in die Bucht oder das Hafenbecken gedrückt, dass es die Fender alle über die Kaimauer gedrückt hat. Wir schrammen nun auf dem Hartgummi der Kaimauer und ich bin froh, dass zumindest das noch da ist. Es allein verhinderte, dass es in kürzester Zeit zu schlimmsten Schäden im GelCode des Rumpfes kam. Ich arrangiere die Fender neu, die bereits fürchterlich aussehen.

Etwas später bricht der Morgen an, der Wind geht auf etwa 10 bis 15 Knoten zurück. Die meisten Strümpfe, die über den Fendern gespannt waren und von Auslieferung bis hierhin alles überlebt hatten, gibt es zum größten Teil nicht mehr. Abgeriebenes Gummi der Fender klebt überall am Rumpf und auf dem Seitendeck. Das Beste, was man feststellen kann, ist, dass tatsächlich der Rumpf die brutalen Strapazen der letzten Nacht unbeschädigt überstanden hat.

Ich gehe in das Marinabüro und wir bekommen unseren Liegeplatz Nr. 18 weiter innen im Hafen. Ich kann mir den Platz sogar anschauen, der zwar ebenfalls auflandigen Wind hat, aber Raum zum manövrieren bietet. An Nummer 19, also auf der Luvseite, haben wir einen Nachbarn liegen. Auf Leeseite gibt es zwei leere Plätze, bis zum nächsten Nachbarn, der dann kommt.

Ich halte die Aufgabe für machbar. Ich möchte vorwärts an den Liegeplatz 18 fahren, sodass der Wind mich nicht gleich drehen möchte. Dann eine Leine durch Filip von vorne, an die Pier ausbringen und schnell durch den dort wartenden Marinero belegen, sodass ich über den Rückwärtsgang und ggf. ein paar korrigierende Washes mit der Hauptmaschine zur Seite gegen den Wind korrigieren kann, bis die luvseitige Mooringleine vom Marinero an Filip übergeben und durch diesen nach Achtern gebracht wurde. Sind diese beiden Leinen belegt, sind wir sicher und können den Rest in Ruhe ausbringen und hübsch machen. Der Wind kommt heute Morgen immer noch sehr frisch durchs Hafenbecken, sodass es nicht viel Spielraum für Fehler gibt.

Ich spreche das Manöver mit Filip durch, wir sind uns einig. Der Marinero ist auch auf dem Weg, es geht los. Langsam fahre ich zu unserem Platz, Filip arrangiert Fender und Leinen neu, bis wir bereit sind. Ich fahre auf unserem Platz ein, gebe Filip ein Zeichen, worauf er die Leine zum Marinero wirft, der diese, vor einem der Poller stehend, sicher fängt. Ich gehe in den Rückwärtsgang, um das Boot gegen den Wind zum Stehen zu bekommen, in der Erwartung, dass der Marinero das Einzige macht, was nun in der Situation geboten ist: Die übergebene Leine belegen. Auf dem Poller, vor dem er gerade steht, zum Beispiel.

Allein das Einzige, was logisch und mehr als alles in der Welt unbedingt jetzt benötigt worden wäre, es passiert einfach nicht.

Er behält die Leine in der Hand und versucht sie umständlich auf Slip rund um den Ring zu bringen, der in der Hafenmauer eingelassen ist, statt sie schnell und einfach über den Poller vor ihm zu legen. Das gelingt ihm nun nicht, bis ihm das unter dem Winddruck vertreibende Boote die Leine aus der Hand nimmt, das ich unter diesen Bedingungen auch nicht mehr auf der Stelle halten kann.

Ich weiß bis heute nicht, was er da vorne genau gemacht hat. Jedenfalls landet die Leine im Wasser und ich finde mich in einem Albtraum wieder, von dem ich hoffte, dass ich da nie durch muss. Ich möchte das Manöver abbrechen, rückwärts aus der Box in die Ausgangsposition zurückkehren. Der Wind greift uns aber kräftig von der Seite an und ohne Halt und Hebel duch die Leine vertreiben wir quer und hilflos vor den Bug der Nachbarlieger, 90 Grad zur eigentlichen Liegeplatzposition,

Dort landen wir erbärmlich, die am Bug der anderen Yachten befindlichen Anker beginnen unsere Reling zu verbiegen, der Wind drückt uns weiter in die Richtung Ecke. Das Bugstrahlruder ist bei diesem Wind weitgehend nutzlos. Die Maschine am Heck kann ohne Fahrt im Schiff auch nur das Heck seitwärts bewegen. Ich hole in höchster Erregung schon eine neue Leine aus der Backskiste, um uns damit vielleicht von einem anderen luvseitigen Boot aus, aus dieser Legerwallsituation zu befreien.

Es geschieht dann aber doch ein kleines Wunder, indem der Wind einen Moment schwächer wird, sodass es Filip, dem auf eines der Nachbarboote gesprungenen Marinero und mir gemeinsam gelingt, den Clipper von den Bugkörben der anderen Boote so weit abzudrücken, dass ich mit zunächst behutsam dosierter Vorwärtsfahrt wieder zurück Richtung unseres Liegeplatzes komme. Zu meinem Erstaunen gelingt das sogar, ohne durch das Vorbeifahren an den anderen Booten weitere Ausrüstungsgegenstände von uns oder denen mitzureißen. Ich malträtiere die Maschine dann auf das Äußerste, um die Position zu halten. Die Leine wird erneut übergeben, erneut wird die Leine nicht auf dem Poller belegt. Ich raste aus.

Irgendwie, im zweiten oder dritten Versuch, bekommt er das Ding dann doch einmal um einen Ring und zurück auf das Boot. Warum das so gemacht werden muss, ist mir bis heute ein Rätsel. Die Mooring wird übergeben, Filip bringt die Leine nach Achtern und ich kämpfe erheblich damit, sie über die Klampe zu bekommen, ziehe sie schließlich über die Winsch gegen den wieder erstarkten Wind fest.

Ich erinnere mich, dass ich mir danach kurz drinnen die Hände vom Schlamm der Mooring reinige. Vermutlich wollte ich mir die Hände vor dem nun klärenden Gespräch säubern, in dem ich zu ergründen gedenke, warum er nicht einfach die verdammte übergebene Leine auf dem Poller belegen wollte. Da er vermutlich Mordabsichten unterstellt, ist er schon weg als ich wieder zum Vorschein komme, die Tür zum Salon hinter mir so locker ins Schloss fallen lassend, dass der Beschlag aus der Zarge bricht.

Wir machen das Boot fertig fest. Ich bin zerstört, nervlich komplett am Ende, mir zittern die Hände. Ich werde noch lange mit der Frage hadern, warum er die Leinen nicht über den Poller zu seinen Füßen gelegt hat, ihm immer wieder in Gedanken zurufen, es doch bitte zu tun. Das Schloss der Zarge reparieren wir mit längeren Schrauben und kleben zusätzlich etwas mit Sikaflex.

Das hält. Danach machen wir nicht lange mit dem Boot rum, lassen es so verprügelt aussehend wie es ist und erst mal da liegen. Wir gehen Frühstücken, um etwas in den Bauch zu bekommen.

Ich mache das einzig Richtige und bestelle mir eine heiße Schokolade, die mich anfängt wieder aufzurichten. Das ist in dem Moment pure Medizin, ich kann mich sonst nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Kakao bestellt hätte.

Natürlich habe ich für diesen schlimmen Schlamassel die Verantwortung. Ich hatte es versäumt, mich mit dem Marinero über das Manöver abzustimmen. Die Gelegenheit wäre ja da gewesen. Dass ich das unterließ, führt dazu, dass er einen Plan im Kopf hatte, der sich deutlich von dem meinen unterschied und von dem er eben sowenig abweichen wollte oder konnte, wie ich. Es ist durchaus ein Wunder, dass neben ein wenig deformierter Reling der einzige Bruch, der daraus entstand, durch meine Unbeherrschtheit an der Tür geschah, im dringenden Versuch, emotionalen Ballast abzuwerfen.

Nach dem Frühstück und zurück am Boot ist der wichtigste Festmacher, genau die Leine, die er partout nicht über den Poller, sondern durch den Ring legen wollte, bereits kurz vor dem Brechen. Sie hat sich innerhalb von nur 2 Stunden an dem rauen Metall des Rings nahezu vollständig aufgescheuert.

Ich ersetze die Leine, mache das Boot noch einmal besser fest und gehe Metall einkaufen. Zwei Ruckdämpfer hatte ich schon. Die werden nun eingebaut und bringen die ersten Erfolge. Ich kaufe zwei weitere und dazu große Schäkel, womit die Festmacher jetzt deutlich verschleißfreier mit dem Poller und den Ringen verbunden werden können. Außerdem bekomme ich einen neuen Festmacher in der gleichen Farbe als Ersatz für den ziemlich in der Mitte gebrochenen Alten. Ich werde Ösen einspleißen, die dann mit den Schäkeln und den Ruckdämpfern zukünftig einen besseren Halt und Schlaf bringen sollen. Bis dahin tut es auch der Roringstek.

So ist das schon mal ganz ok. Dachte ich. Der Schwell im Hafen ist aber weiterhin beachtlich. Wir bekommen ein Tief nach dem anderen hier rein. Weiter draußen sind es teilweise 50 Knoten und mehr, das ist schwerer Sturm! Hier drinnen ist es mitunter nicht so viel weniger. Zwei Nachbarlieger weigern sich, hierzubleiben. Sie verlangen von der Marina einen besser geschützten Platz weiter innen, den sie nach einigen Tagen eindringlichen Bettelns auch bekommen, da sie lange hier bleiben. Wir mit unseren 10 Tagen haben eher keine Chance und wir müssen an Ort und Stelle das Wetter nehmen, das kommt. In den nächsten Tagen gibt es dann bis Freitag genau eine Nacht, in der wir durchschlafen.

Am ersten Abend gehen wir noch essen, während uns die Costa del Sol mit einer Sinnflut empfängt.

In der folgenden Nacht stürmt es weiter. Der Hafen ist außerordentlich unruhig und ich stehe morgens um 4 Uhr entnervt auf, um die Leinen neu zu richten und die Knoten auf den Beschlägen anders zu arrangieren. Das Knarren und Quietschen ist nicht zu ertragen, das trotz der Ruckdämpfer entsteht, wenn die Leinen einrucken. Danach ist es tatsächlich wieder besser. Am nächsten Tag sieht man dann, wie das aussieht, wenn der Schwell im Hafen das Boot hüpfen lässt, anstatt dass es im Idealfall weitgehend bewegungslos daliegt.

Dabei ist der Moment der Aufnahme noch recht freundlich gewählt.

Wir haben nur den Dienstag nach Ankunft ein etwas besseres Wetter, sodass wir zu Fuß nach Torremolinos und zurück wandern. Ansonsten stürmt es jeden Tag mit genug Schwell, dass das Meer über die hohe Betonmauer kommt und die Einfahrt draußen von brechenden Wellen blockiert ist.

Das Boot bewegt sich mitunter auch am Tag deutlich hörbar in dem unruhigen Wasser des Hafenbeckens. So überträgt sich das Ächzen der Leinen bis in eine Schulung hinein, die ich am Donnerstag halte und die darüber hinaus auch noch aufgezeichnet wird. Ich verfluche klammheimlich die Elemente, machtlos die Geräusche ignorierend, als wäre nichts. Am Ende und im kleinen Kreis meint ein Kollege noch, diese Schiffsgeräusche im Hintergrund wären so romantisch gewesen. Ich wäre auf diese Einordnung selbst nicht gekommen. Es scheint aber nicht weiter gestört zu haben, immerhin das.

Wenn man dann denkt, dass das alles nicht mehr steigerungsfähig ist, zieht das Mittelmeer lässig sein nächstes Register.

Das Foto hat kein Filter oder Ähnliches. Es gibt tatsächlich etwas unzureichend die endzeitliche Atmosphäre wieder, die sich uns schließlich am Donnerstag präsentiert. Die Luft füllt sich mit Sahara- Sand, dass es einem auf den Zähnen knirschte, wenn man draußen läuft. Ähnliches gab es ja bereits vor ein paar Tagen, als die Wolke bis nach Norddeutschland zog. Das hier ist aber eine andere völlig andere Kategorie.

Wir fühlen uns nun endgültig in einer Dystopie gefangen. Bei diesem Licht, unter dem man den ganzen Tag existiert, fragt man sich recht bald, ob man jemals die Sonne wieder normal sehen wird. Wir wollen erneut etwas gegen die drückende Stimmung tun und beschließen, abends in einem der zahlreichen Restaurants zu essen, die es hier wunderbar gelegen in der ruhigeren, inneren Marina Tür an Tür auf zwei Stockwerken gibt.

Auf dem Weg zum Restaurant beginnt es zu regnen. Wir kommen im Restaurant an und sehen, dass das kein Wasser, sondern Schlamm ist, der da immer stärker werdend auf uns nieder tröpfelt.

Wir richten uns beim Essen etwas auf und kehren zurück auf den Clipper, auf dem sich mittlerweile eine dicke Schlammschicht gebildet hat.

Vor dem stärker werden Regen unter Deck flüchtend, gehen wir schlafen. Ich schlafe dieser Tage grundsätzlich hervorragend ein, da ja jede Nacht irgendwie unterbrochen und teilweise schrecklich war und richtige Erholung kaum noch stattfindet, obwohl wir im Hafen liegen.

Um 2 Uhr in dieser Nacht nehme ich meinen Platz am Navigationstisch ein und schalte den Plotter an, für den Fall, dass ich den Clipper nun auf seiner letzten kurzen Reise begleiten muss. Der Wind frischt auf, immer weiter, noch ohne erkennbares Ende.

Es pfeift und orgelt im eigenen Mast und in denen der Nachbarboote. Dasjenige zu unserer Steuerbordseite neigt sich unter dem Druck des Windes aufdringlich zu uns herüber, während wir uns unter der gleichen Last von ihm wegdrehen, als hätte der zudringliche Rüpel Mundgeruch. Ich schaue mir von innen die Arbeit der Leinen an, das sieht alles gut aus. Inklusive der Mooring halten uns immerhin 4 straffe Leinen in Richtung des Windes auf Position, die zwar alle gutzutun haben, aber nicht den Eindruck erwecken, als währen sie überlastet.

Wir bekommen dann Böen angezeigt, die ich auf meinem Plotter noch nicht gesehen habe. Bei stabilem Mittelwind von 30 bis 35 Knoten fegen sie nun mit 40 Knoten über das Hafenbecken. Das ist dann ganz offiziell Windstärke 8, also in Böen Sturmstärke.

Filip kommt dazu und schaut auch nicht besonders glücklich. Nachdem wir uns aber nach einer Weile an die neue stürmische Wirklichkeit gewöhnt haben, stellen wir fest, dass das zwar spektakulär und sehr unangenehm, aber nicht gefährlich ist. Das Boot hält, mehr als 35 Knoten werden es nicht mehr und auch von den Nachbarn scheint sich keiner loszureißen. Wir legen uns wieder hin und finden tatsächlich etwas Schlaf.

Der kommende Tag hat nur noch wenig Wind, aber durchgängig Regen. Wir müssen Wasser bunkern und ich nutze die Gelegenheit, die Schlammschicht vom Boot zu spülen, die Sturmböen und Regen übrig gelassen haben, bevor die Reste in der Sonne richtig antrocknen. So stehe ich in Badeshorts und T-Shirt bei frischen 17 Grad mit dem Schlauch in der Hand und bin vom Regen und dem eigenen Wasser irgendwann klitschnass.

Der von weiter oben abgewaschene Schlamm sammelt sich dann später in der Plicht, von wo er schließlich über Bord geht. Leider versteckt er sich, vom Wind getrieben, in jeder Ecke und wird wohl noch eine Zeit lang immer wieder zum Vorschein kommen.

Eine sehr lange heiße Dusche muss mich hiernach wiederbeleben. Überall in der Stadt setzten gleichzeitig umfangreiche Reinigungsarbeiten ein.

After rain comes sunshine. Auch nach diesem Teeren und Federn durch den Schlamm wird das Wochenende schön, wie angesagt, und wir fahren an beiden Tagen mit dem Bus nach Málaga. Die Stadt hält, was sie verspricht und erzählt an jeder Ecke von ihrer wechselhaften Geschichte. Im Gegensatz zu Sevilla, wo in jeder noch so kleinen Gasse Autos fahren durften, ist die Innenstadt hier weitgehend und wohltuend autofrei, fest in der Hand von Touristen, die Bars und Restaurants belagern.

Seit Tagen beobachte ich die längerfristige Vorhersage. Am Dienstag scheint sich erstmals seit einiger Zeit wieder der Poniente durchsetzen zu wollen, also der Westwind, der sich durch Gibraltar hindurch presst und auf den wir warten, um weiter fahren zu können. Vorherrschend ist in diesen Wochen ansonsten eindeutig der Levante, das Gegenstück zum Poniente, der mit seinen östlichen Winden bisher eine Weiterfahrt unterbindet.

Je genauer die Prognosen werden, desto mehr scheint auch hier das Mittelmeer seinem Ruf unbedingt gerecht werden zu wollen, nämlich dass es nach der recht übereinstimmender Meinung der Modelle entweder zu wenig, zu viel oder Wind von Vorne geben wird. In unserem Fall können wir frühestens am Dienstagmittag los, vielleicht auch erst am Mittwoch. Vorher gibt es noch Gegenwind oder zu wenig Wind. Dann dürfte die Kunst darin liegen, mit dem zunächst geringen Wind von Achtern so schnell zu sein, dass wir spätestens etwa Donnerstag Abend um die Ecke von Capo deGata bei Almeria kommen, bevor der Poniente zu stark wird. Er baut mit seinem Fetch von Gibraltar aus gute 3 Meter Schwell mit kurzem Intervall und Sturmböen auf, das ist nicht gut, auch wenn es von achtern kommt. Unsere Sicherheit dürfte aber sein, dass wir in regelmäßigen Abständen gut gesicherte Häfen in Landabdeckung haben werden, wo wir zur Not links ran fahren können. Auch soll Wind und Welle nahe der Küste weniger stark sein. Wenn wir es schaffen, wollen wir versuchen in einem Schlag bis nach Formentera, der kleinen Sandstrandinsel südlich von Ibiza, durchzufahren. Da aber die Wettersysteme zwischendurch alles andere als gleichbleibend sind, ist das auch in Bezug auf das Wetterrouting wieder eine sehr spannende Aufgabe und alles andere als sicher. Der Atlantik war deutlich berechenbarer und dadurch sympathischer! Wir fahren los und schauen, wie weit wir kommen – eines der wenigen Male, wo ich bei Auslaufen nicht weiß, was der Ankunftshafen sein wird. Ist aber auch egal, Hauptsache weg hier.

[…] hatte ich bislang nicht mal annähernd versucht und Dinge sind schon bei weniger, wie damals in Benalmádena, fürchterlich schiefgegangen. Ganz unvorbereitet trifft mich das nicht, da ich davon gelesen […]